БРПО

Об организации

Общественное объединение «Белорусская республиканская пионерская организация» – одно из самых массовых детских объединений в нашей стране. С каждым днем организация пополняется активными, инициативными, креативными, и талантливыми ребятами.

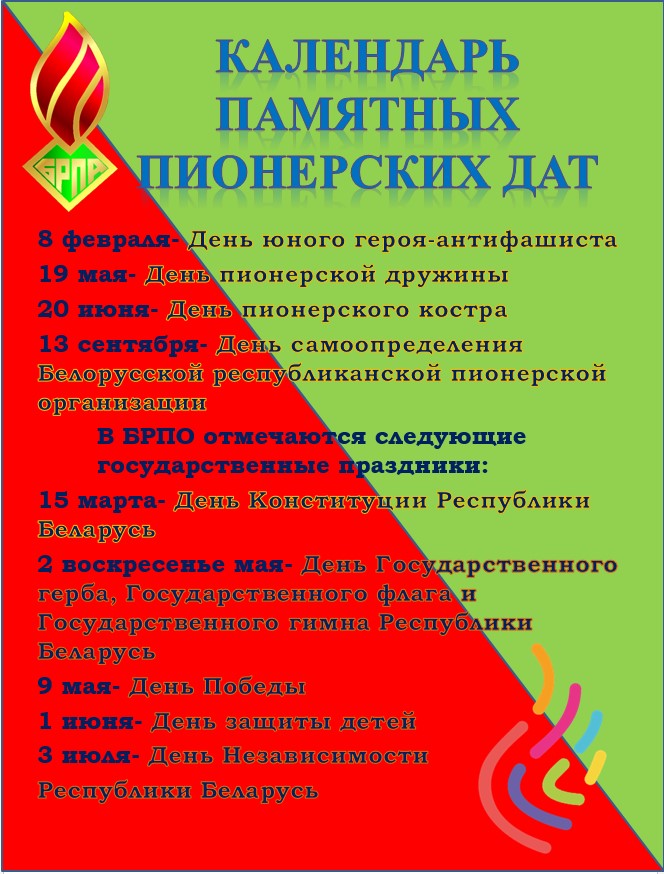

Организация была создана 13 сентября 1990 года на Х Республиканском Слёте пионеров. В этот день был принят Устав, Девиз и Законы белорусских пионеров. Дату 13 сентября принято считать Днём самоопределения, Днем рождения Белорусской республиканской пионерской организации.

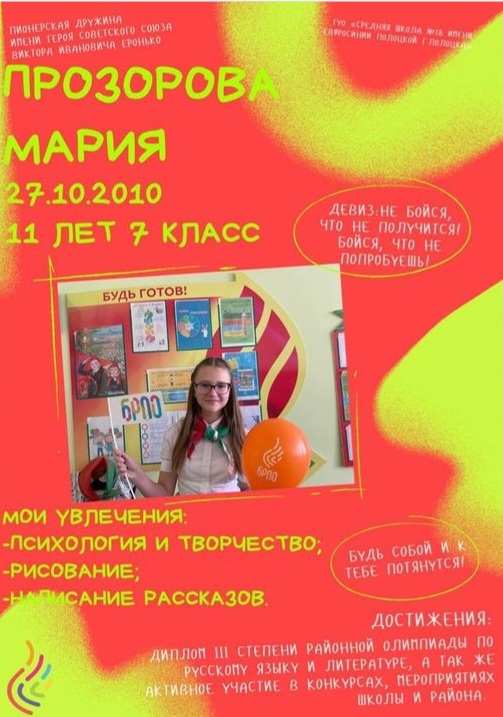

Пионерская дружина нашей школы носит имя Героя Советского Союза Виктора Ивановича Еронько и насчитывает более 800 ребят, которые принимают участие в различных конкурсах, проектах, встречах, поездках, предлагаемых пионерской организацией.

На сегодняшний день наша дружина – это 512 пионеров-новаторов, креативных, смелых ребят, готовых покорять новые горизонты, и 321 октябрёнок, которые являются маленькими первооткрывателями в большом мире БРПО.

ОО «БРПО» – самостоятельное, добровольное, общественное, многонациональное объединение детей, подростков и взрослых, ориентированное на общечеловеческие ценности, представляющее и защищающее интересы и права своих членов. Свою деятельность ОО «БРПО» осуществляет по следующим направлениям:

- гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения;

- духовно-нравственное становление современной личности;

- развитие спорта и туризма, популяризация здорового образа жизни;

- социальная защита детей, благотворительность, защита окружающей среды;

- формирование информационной культуры;

- осуществление международной деятельности.

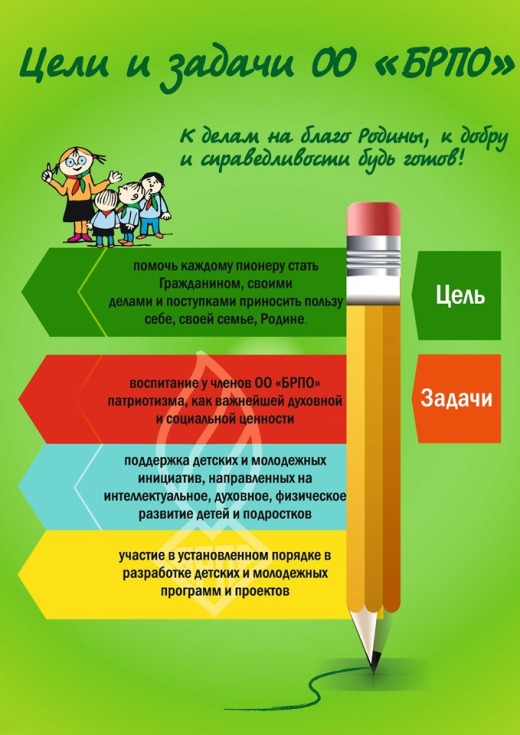

Цель ОО «БРПО» – помочь каждому пионеру стать Гражданином, своими делами и поступками приносить пользу себе, своей семье, Родине.

Девиз ОО «БРПО»: Пионер! К делам на благо Родины, к добру и справедливости будь готов!

Ответ: Всегда готов!

В соответствии с Уставом ОО «БРПО» имеет свои символы (символику) утвержденные Центральным Советом ОО «БРПО». К основным символам относятся:

Галстук пионерский – знак принадлежности к организации, символ сопричастности каждого пионера к делам своей организации, готовности разделить ее добрую славу и ответственность.

Три оконечности галстука, завязанные специальным пионерским узлом, символизируют единство трех поколений в пионерской организации: октябрят – пионеров – взрослых членов ОО «БРПО».

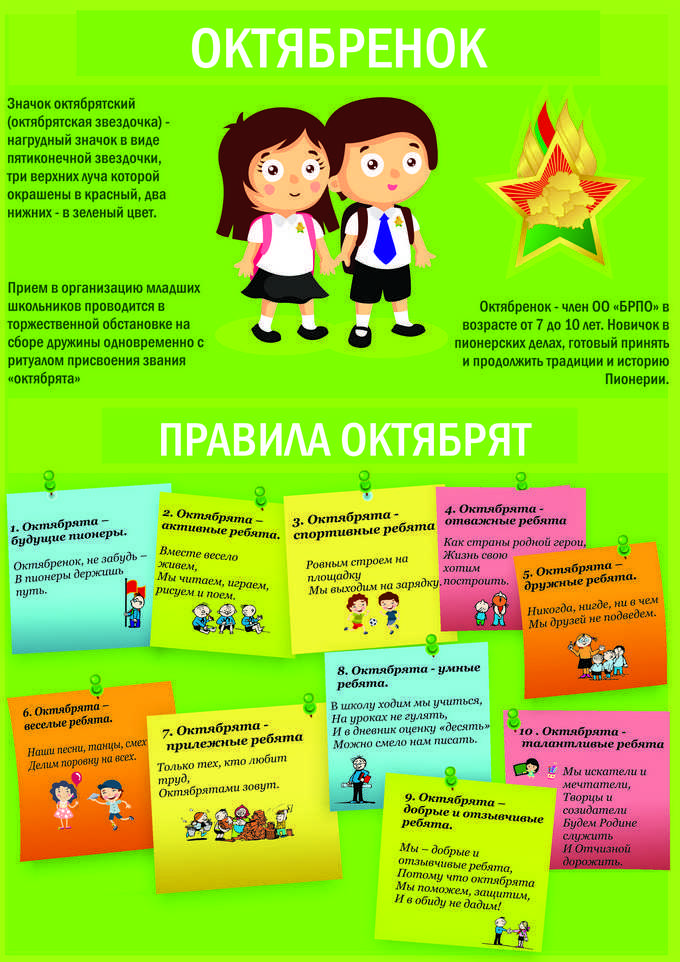

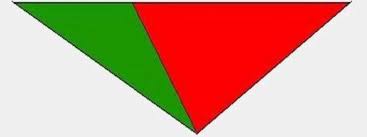

Значок октябрятский (октябрятская звездочка) – нагрудный значок в виде пятиконечной звездочки, три верхних луча которой окрашены в красный, два нижних – в зеленый цвет. В центре звездочки – барельеф карты Республики Беларусь золотистого цвета. От верхних лучей устремляются ввысь три языка пламени, часть первого окрашена в красный и зеленый цвета, соответствующие цветам Государственного флага Республики Беларусь. Звездочка имеет окантовку золотистого цвета. Значок октябрятский (октябрятская звездочка) является символом принадлежности детей к пионерской организации, октябрятским коллективам (группам), воплощением Легенды об октябренке: путеводная звезда, начало всех дорог, неугасаемый огонь отважных открывателей. Носится на левой стороне груди.

В ОО «БРПО» создана система принадлежности члена ОО «БРПО» к какому-то направлению БРПО: пионер-тимуровец (волонтер), октябренок-зарничник, пионер-юнармеец, (зарничники), пионер-лидер (галстук пионерский лидерский с белой окантовкой на одной из граней).

В ОО «БРПО» функционирует детское самоуправление:

В пионерских дружинах – это Совет пионерской Дружины.

В Советах всех уровней – Детские палаты ОО «БРПО».

Детская палата ОО «БРПО» – это особая динамичная демократическая система самоуправления в ОО «БРПО» и самоорганизации детей в сотрудничестве со взрослыми.

ОО «БРПО» имеет структурные подразделения (Советы ОО «БРПО»), разделенные по территориальному принципу: Центральный-областной (Минский городской) – районный (городской) и детские коллективы – пионерские дружины (школа).

В БРПО создана неформальная визуализация организации для детей и подростков. Подробно с бренбуком можно ознакомиться здесь https://brpo.by/vozhatym/press-kit/

Вариативный логотип ОО «БРПО» представляет собой волнистые разноцветные (семь цветов) полосы на белом фоне, символизирующие языки пламени, слившиеся в один, как символ единства детей, подростков, взрослых, и надпись. Белое поле и пламя символизируют открытость и чистоту намерений и стремлений организации. Семиколор символизирует гармоничное развитие личности на основе присущей белорусскому обществу системы ценностей.

Оранжевый – цвет энергии, радости и детства.

Красный – символ солнца, жизни.

Розовый – символизирует романтичность, доброту.

Синий – цвет удачи.

Зеленый – цвет природы, символизирует зеленые белорусские леса.

Голубой – цвет небосвода, голубых озер Беларуси.

Желтый – символ света, величия и лидерства.

Вариативная эмблема ОО «БРПО»:

Эмблема ОО «БРПО» представляет собой волнистые разноцветные (семь цветов) полосы на белом фоне, символизирующие три языка пламени, слившиеся в один, как символ единства детей, подростков и взрослых. Белое поле и пламя символизируют открытость и чистоту намерений и стремлений организации. Семиколор символизирует – гармоничное развитие личности на основе присущей белорусскому обществу системы ценностей. Снизу графической композиции расположена надпись: «ОО «БРПО» в виде сочетания надежно спаянных друг с другом звеньев, символизирующих взаимодействие и сплочение. Знак и название скомпонованы в определенном порядке и определенных пропорциях.

Слоган организации: «БРПО – территория детства» / «Пионерия Беларуси – территория детства».

ОО «БРПО» самая массовая детская общественная организация самая массовая в Республике Беларусь (около 80 % школьников от 7 до 14 лет состоят в организации).

Октябренок – член организации в возрасте от 7 до 10 лет. Новичок в пионерских делах, готовый принять и продолжить традиции и историю Пионерии. Прием в организацию младших школьников проводится в торжественной обстановке на сборе дружины одновременно с ритуалом присвоения звания «октябрята». Октябрята имеют свои правила: https://brpo.by/oktjabrjata/

Пионер – член организации от 10 до 14 лет, первый, первопроходец, первооткрыватель, новатор, идущий впереди.

Пионер – звание члена Белорусской республиканской пионерской организации. У пионеров есть законы и традиции https://brpo.by/pionery-2/

Пионерский вожатый – звание взрослого члена ОО «БРПО», руководителя пионерской дружины. Пионерский вожатый является внештатным сотрудником организации. Для вожатых на сайте БРПО создана информационно-образовательная платформа для реализации деятельности по направлениям https://brpo.by/vozhatym/

В течении каждого учебного года в организации, на всех ее уровнях, успешно реализуется более 2000 проектов для детей и подростков. Внедряются новые формы и методы работы с детьми. Каждый проект имеет свое лого https://brpo.by/events-list/

История пионерского движения

Пионерская организация имеет свою богатую историю, она создавалась и развивалась вместе с советской властью. Днем создания пионерской организации считают 19 мая 1922 г. На II Всероссийском съезде комсомола было принято решение об образовании детской организации, являющейся преемником дела партии. В Белоруссии первая пионерская организация была образована в Минске в 1922 году, вскоре были созданы организации и в других городах республики.

В октябре 1922 года были утверждены «Законы юных пионеров! торжественное обещание, программа и содержание работы пионерской организации в виде «системы этапов», используя при этом опыт работы скаутских организаций. У пионеров появляются свои атрибуты: знамёна, горны, барабаны, галстуки.

Красный пионерский галстук является символом частицы красного знамени. Первоначально галстуки были квадратной формы. Галстуки пионеры носили в течение дня всегда. Вскоре прием в пионеры стал массовым, и сложилась ситуация, когда галстуков не хватало, стали делить по диагонали, и галстук принял треугольную форму.

ЦК РКСМ утвердил треугольный галстук как символ союза трех поколений: пионеров, комсомольцев и коммунистов, были утверждены другие атрибуты пионерского движения. Салют и девиз: Будь готов борьбе за дело рабочего класса! - Всегда готов! Поднятая над головой в салюте правая ладонь символизировала доминирование общественных интересов над личными, сомкнутые пальцы - единство пяти континентов. Был утвержден «Марш юных пионеров».

23 января 1924 г. после смерти В.И. Ленина пионерской организации было присвоено его имя.

Юные пионеры принимали активное участие во всех сферах жизни молодого государства. Они помогали в коллективизации, создавали свои группы по ликвидации неграмотности, ремонте сельскохозяйственной техники и даже создавали детские колхозы. В школах развернулась борьба за успеваемость учащихся, посещаемость занятий.

С 1939 г. развивается тимуровское движение. С началом Великой Отечественной войны пионеры оказывали посильную помощь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Многие дети сражались в партизанских отрядах. Пионерам Л. Голикову, З. Портновой, М. Казею, В. Котику присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Тысячи пионеров за подвиги в период войны были награждены орденами и медалями.

В послевоенные годы работа строилась по так называемым «этапам», когда для каждой возрастной группы предлагалось овладеть определенными умениями и навыками. Пионерские организации шагали по маршрутам, каждый из которых содержал множество интересных и полезных дел: «Моя Родина - СССР», «Учеба - мой труд». «Зеленый наряд Отчизны», «Труд мой вливается в труд моей республики», «У нас друзья по всей планете», «В человеке все должно быть прекрасно», «Сильные, ловкие, смелые». Однако маршруты приобрели обязательный характер и стали помехой творческой работе пионерских отрядов.

Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина на X Всесоюзном слете 1 октября 1990 г. трансформировалась в международный союз детских общественных объединений.

В целом же судьба пионерской организации как в зеркале отражала трагическую судьбу советского государства. И это вполне объяснимо, ведь через школу Всесоюзной пионерской организации прошли практически все поколения. Отряды и штабы красных следопытов вписывали на страницы летописи страны имена неизвестных героев, восстанавливали в памяти людей их подвиги.

Опыт Всесоюзной пионерской организации не мог исчезнуть бесследно. Интересно наблюдать проникновение элементов пионерской методики в современную практику работы организаций скаутов, объединений детей младшего школьного возраста и других формирований, причём как локальных, так и республиканского масштаба.

О своей самостоятельности, обновлении деятельности пионерской организации Беларуси заявила 13 сентября 1990 года на Х слёте пионеров республики. В этот день был принят Устав, Девиз, Законы белорусских пионеров.

13 сентября стал днём рождения обновленной детской организации – Белорусской республиканской пионерской организации.

Торжественное обещание:

«Я, вступая в ряды Белорусской республиканской пионерской организации, перед своими друзьями торжественно обещаю: любить свою Родину, быть добрым, честным и справедливым, всегда следовать Уставу и традициям БРПО».

ЗАКОНЫ БРПО

Закон Чести.

Пионеры всегда дорожили своим добрым именем, пионерской организацией, делами и поступками, укрепляли ее авторитет. Они приходили на помощь стране, товарищу, младшим. Всегда стояли один за всех и все за одного, дорожили дружбой.

Мало быть самому честным и благородным, надо чтобы и люди рядом с тобой поступали также. Пионер помогает оступившемуся, потерявшему веру обрести ее вновь.

Закон Дружбы.

Пионер всегда гордился дружбой. Пионер - друг. Мир взаимопонимания и помощь - так понимали смысл этой традиции прежние поколения. Чужой беды не бывает - это надо твердо усвоить пионеру. Сегодняшнему пионеру предстоит продолжить традицию дружбы.

Закон Хозяина.

Дело для пионера сегодня - стать подлинным хозяином своей пионерской организации, с уважением относиться к труду, быть бережливым, уметь зарабатывать деньги, знать им цену.

Закон Слова.

Идея традиции - умение держать слово, подтверждать его значимыми делами. Важно, чтобы слово не расходилось с делом.

Закон Дела.

Пионер всегда заботится обо всех, кто нуждается в помощи. Пионер помогает старшим и одиноким, кто меньше и слабее, родным и близким, друг другу! Он всегда в деле.

https://brpo.by/pioneru/pro-brpo/

https://specreport.belta.by/pioneer

Устав ОО «БРПО»

Устав общественного объединения

«Белорусская республиканская пионерская организация»

- Общие положения

- Общественное объединение «Белорусская республиканская пионерская организация» (далее по тексту – БРПО) - самостоятельное, добровольное, общественное, многонациональное объединение детей, подростков и взрослых, ориентированное на общечеловеческие ценности, представляющее и защищающее интересы и права своих членов.

- Деятельность БРПО направлена на:

- социальную защиту детей и подростков;

- гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения;

- благотворительность;

- развитие спорта и туризма;

- защиту окружающей среды;

- возрождение белорусской культуры;

- осуществление международной деятельности.

- БРПО действует на территории Республики Беларусь в соответствии с действующей Конституцией Республики Беларусь, Декретом Президента Республики Беларусь от 26.11.1999 № 2, Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях», иными актами действующего законодательства и настоящего Устава.

- БРПО имеет свою символику и награды, утвержденные Центральным Советом БРПО. Каждый пионерский отряд, дружина могут иметь формы морального и материального поощрения. Символика БРПО регистрируется в установленном порядке.

- БРПО имеет, а ее организационные структуры могут иметь, статус юридического лица, самостоятельный баланс, печати, штампы, бланки, расчетный и валютные счета в банках Республики Беларусь.

- Юридический адрес БРПО: 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 40, тел. (017) 222-35-27, 222-30-10

- Цели, задачи и методы деятельности организации

- Цель БРПО – помочь каждому пионеру стать Гражданином, своими делами и поступками приносить пользу себе, своей семье, Родине.

- Девиз БРПО:

- Пионер! К делам на благо Родины, к добру и справедливости будь готов!

Ответ:

- Всегда готов!

- Основными задачами деятельности пионерских отрядов и дружин являются коллективные творческие дела, направленные на развитие членов организации, улучшение и преобразование общества, окружающего мира, реализуемые через различные программы.

БРПО сотрудничает с другими детскими, молодежными и другими общественными и государственными организациями, чьи цели не противоречат Уставу пионерской организации, поддерживает прямые международные контакты и связи, участвует в деятельности международных детских организаций и объединений.

- БРПО в своей деятельности использует следующие методы:

- проводит акции, благотворительные мероприятия, семинары, конференции и форумы, оздоровительные и экологические лагеря, тематические смены в детских центрах, конкурсы, соревнования, выставки, концерты, фестивали, ярмарки, слеты и сборы, в том числе, международные;

- представляет и защищает права и законные интересы своих членов в органах государственной власти и управления через Советы БРПО, а также, во взаимодействии с другими организациями и общественными объединениями;

- разрабатывает и реализует образовательные, развивающие, информационные, культурные и другие проекты и программы;

- свободно распространяют информацию о целях и задачах своей деятельности;

- осуществляют издательскую, производственно-хозяйственную и иную деятельность для выполнения уставных задач БРПО и финансирования мероприятий и проектов БРПО;

- организует оздоровление детей и подростков в Республике Беларусь и за рубежом, получает и распределяет гуманитарную помощь в установленном законом порядке.

III. Членство в организации.

- Членом БРПО может быть любой гражданин Республики Беларусь старше 7 лет независимо от его отношения к религии, который признает Устав и выполняет его, принимая участие в деятельности пионерской организации.

- Дети и подростки, с 7 до 16 лет, вступают в организацию только с письменного разрешения своих законных представителей.

- Члены организации с 7 до 10 лет называются «наследники», с 10 до 14 лет – «пионеры», с 14 до 18 лет – «инструкторы», с 18 и старше – «вожатые» или «лидеры». Дети, подростки и взрослые строят свои отношения в БРПО на основе товарищества, взаимной заботы, уважения и сотрудничества.

- Решение о прием в БРПО принимает сбор пионерской дружины, отряда на основании письменного или устного заявления вступающего. Решение принимается простым большинством голосов.

В том случае, если дружина не создана, заявление о вступлении в БРПО подается в вышестоящий Совет БРПО, который и принимает решение. До создания пионерской дружины вновь принятый работает при соответствующем Совете БРПО.

- Учет членов пионерской дружины ведет старший вожатый, а в случае, если пионерская дружина не создана – вышестоящий Совет БРПО.

- Прием в организацию детей от 7 до 10 лет проводится одновременно с ритуалом присвоения звания «наследники» в торжественной обстановке на сборе отряда, дружины, при которых они будут работать.

- Прием в организацию детей в возрасте старше 10 лет, подростков, взрослых проводится индивидуально на сборе отряда, дружины, в которых они будут работать, либо на заседании вышестоящего Совета БРПО.

- Ритуал присвоения звания «пионер», «инструктор», «вожатый», «лидер» с вручением пионерских галстуков и других знаков отличия проводится в торжественной обстановке. Ребенок, вступающий в БРПО, а также «наследник», получающий звание «пионер», дает Торжественное обещание:

«Я (фамилия, имя), вступая в ряды Белорусской республиканской пионерской организации, перед своими друзьями торжественно обещаю: любить свою Родину, быть добрым, честным и справедливым, всегда следовать Уставу и традициям Белорусской республиканской пионерской организации!»

- Членство в БРПО прекращается:

- добровольно, по желанию члена организации, заявившего об этом на сборе отряда, дружины;

- по решению отряда, дружины за поступок, несовместимый с требованиями Устава.

- Член организации, исключенный из БРПО, имеет право опротестовать это решение в вышестоящих Советах пионерской организации.

- Права, обязанности и традиции членов организации

- Член БРПО имеет право:

- обращаться к отряду, дружине, органам самоуправления организации за помощью в защите своих интересов, человеческого достоинства, в реализации потребностей;

- высказывать и отстаивать свое мнение по любым вопросам деятельности пионерской организации;

- получать любую информацию о деятельности пионерской организации и ее руководящих органов;

- избрать и быть избранным во все органы самоуправления организации. Председателем Центрального, областного, городского, районного Советов БРПО и Председателем Контрольно-ревизионной Комиссии могут быть только совершеннолетние члены организации.

- Член БРПО имеет право быть членом других детских организаций, если цели этих организаций не противоречат Уставу БРПО.

- Меньшинство в БРПО имеет право отстаивать свою позицию.

- Члены организации обязаны:

- выполнять Устав БРПО;

- уплачивать установленные вступительные взносы;

- не совершать действий, наносящих организации материальный ущерб и причиняющих вред ее репутации;

- постоянно работать в одной из пионерских организаций, Советов организации, выполнять решения руководящих и контрольно-ревизионных органов БРПО.

- Каждый член БРПО, следуя традициям организации, обязан:

- беречь свое доброе имя, достоинство организации;

- поступать так, чтобы его слово не расходилось с делом;

- заботиться обо всех, кто нуждается в помощи;

- быть хозяином своей организации, с уважением относиться к труду, быть бережливым, уметь зарабатывать деньги, знать им цену;

- уважать мнение товарищей, быть верным дружбе.

- На основе прав и обязанностей членов БРПО и традиций организации в пионерских дружинах и отрядах могут быть разработаны свои правила жизни.

- Структура организации

- Основой БРПО является пионерская дружина.

- Дружины организуются по желанию пионеров там, где есть для этого следующие условия:

- вожатый;

- общее дело;

- место базирования.

Дружина создается, если решение объединиться приняли не менее 5 человек. Решение о создании дружины принимают сами пионеры. Данное решение утверждается вышестоящим Советом БРПО.

- В случае, когда дружина насчитывает более 20 человек, она может быть разделена на 2 и более отряда. Организует работу отряда отрядный вожатый, в дружине – старший вожатый.

- Учет пионерских дружин ведет вышестоящий Совет БРПО.

- Дружины, действующие на территории района, города, области образуют районные, городские, областные пионерские организации, которые входят в состав БРПО.

- Пионерские дружины, районные, городские, областные организации БРПО имеют право:

- вырабатывать собственную программу деятельности, не противоречащую программам деятельности БРПО;

- принимать новых членов, исключать из пионерской организации;

- выдвигать своих представителей в органы самоуправления, заслушивать их отчеты, при необходимости, отзывать;

- оценивать работу вожатого, руководителя организации и требовать в случае необходимости его замены;

- самостоятельно определять свою структуру, место базирования, формы деятельности, органы самоуправления, ритуалы, атрибуты, размеры и порядок уплаты членских взносов;

- Самоуправление и руководство в организации

- Высшим органом дружины, отряда является сбор; районной, городской, областной организации – слет.

Сбор (слет) правомочен при участии в их работе более половины членов организации или избранных делегатов. Все решения принимаются на сборе (слете) большинством голосов.

Вопрос о ликвидации или реорганизации дружины районной, городской, областной организации БРПО может рассматриваться только при участии в сборе (слете) более 2/3 от общего числа членов организации или избранных на слет делегатов. Решение по этому вопросу принимается не менее, чем 2/3 голосов от общего числа членов организации или избранных на слет делегатов.

Сбор (слет):

- принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации организации;

- вырабатывает программу деятельности организации, не противоречащую Уставу и программам деятельности БРПО;

- избирает руководящие и другие органы, определяет их права и полномочия;

- оценивает работу членов своего коллектива, в том числе, вожатого или лидера;

- принимает решения по любым другим вопросам, касающимся деятельности соответствующей организации.

- Сбор дружины, отряда проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в два месяца

Слет районной, городской пионерской организации проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в полтора года.

Слет областной пионерской организации проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в три года.

Сбор (слет) проводится по решению соответствующего Совета БРПО либо по инициативе 1/3 членов организации (ее организационных структур).

В период между (сборами) слетами работу организует соответствующий Совет БРПО.

- Высшим органом БРПО является Республиканский слет.

Слет правомочен, если в его работе принимают участие более половины избранных делегатов. Решения на слете принимаются простым большинством голосов.

Вопрос о ликвидации или реорганизации БРПО может рассматриваться только при участии в Слете более 2/3 от числа избранных на слет делегатов. Решение по этим вопросам принимается не менее, чем 2/3 голосов от числа избранных на слет делегатов.

- Только Республиканский слет:

- принимает и вносит изменения в разделы I, II и VI настоящего Устава. Изменения в другие разделы Устава, в соответствии с действующим законодательством, может вносить Пленум Центрального Совета БРПО;

- утверждает «Положение о Центральном Совете БРПО», , избирает Центральный Совет БРПО сроком на три года;

- утверждает «Положение о Контрольно-ревизионной комиссии БРПО», избирает Контрольно-ревизионную комиссию БРПО сроком на три года;

- заслушивает отчет Центрального Совета БРПО, контрольно-ревизионной комиссии БРПО;

- принимает решение о реорганизации или ликвидации организации;

- может принимать решение по любому вопросу деятельности организации;

- Республиканский Слет проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в три года.

Слет проводится по решению Центрального Совета БРПО или по инициативе трех областных (Минского городского) Совета БРПО.

- В период между слетами деятельностью БРПО руководит Центральный Совет БРПО (далее по тексту – ЦС БРПО).

Заседания ЦС БРПО правомочны при участии не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

Вопросы, которые отнесены к компетенции Пленума ЦС БРПО:

- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме разделов I, II и VI;

- выборы председателя и заместителя председателя ЦС БРПО;

- решение о приобретении, распоряжении и отчуждении собственности БРПО, рассматриваются только при участии в заседании всех членов ЦС БРПО.

Решение по указанным вопросам принимается большинством голосов от числа членов БРПО.

- Центральный Совет БРПО:

- обеспечивает выполнение решений Республиканского слета и уставных задач организации;

- представляет интересы БРПО в общественных и государственных организациях и учреждениях Республики Беларусь и за рубежом;

- утверждает структуру, штаты, финансовые планы и планы работы ЦС БРПО;

- принимает решение о наделении организационных структур правами юридического лица;

- организует специальную подготовку кадров и актива пионерской организации, обеспечивает оказание методической помощи организационным структурам, принимает участие в проведении научных исследований;

- утверждает символику и награды организации, образцы печатей, штампов и бланков;

- решает другие вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Республиканского Слета.

Для осуществления текущей работы может быть создан аппарат ЦС БРПО.

- Заседания ЦС БРПО проводятся по мере необходимости, но не менее 1 раза в три месяца.

Заседания ЦС БРПО проводятся по решению Председателя, по инициативе двух областных (Минского городского) Советов БРПО или по требованию Контрольно-ревизионной комиссии БРПО.

- Руководит работой ЦС БРПО Председатель.

Председатель обладает всеми правами и обязанностями руководителя юридического лица, в том числе:

- обеспечивает выполнение решений Республиканского слета;

- представляет интересы БРПО во взаимоотношениях с государственными и общественными органами и организациями;

- созывает Пленум (заседания) ЦС БРПО;

- принимает решения и издает распоряжения по текущим вопросам деятельности организации;

- заключает договоры от имени БРПО;

- распоряжается имуществом и средствами БРПО в пределах, устанавливаемых Пленумом ЦС БРПО;

- решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции других органов БРПО.

При отсутствии Председателя ЦС БРПО все его обязанности выполняет его Заместитель.

- Высшим контрольным органом БРПО является Контрольно-ревизионная Комиссия БРПО.

Заседания КРК БРПО правомочны при участии не менее половины членов комиссии.

Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

- КРК БРПО руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом и «Положением о Контрольно-ревизионной Комиссии БРПО».

КРК БРПО контролирует правильность исполнения финансовых планов Центрального и областных (Минского городского) Советов БРПО, предпринимательскую деятельность их предприятий, осуществляет контроль за соблюдением положений настоящего Устава, установленного порядка прохождения дел и оформления документов организации.

- Заседания КРК БРПО проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца.

Заседания КРК БРПО проводятся по решению Председателя КРК БРПО или по инициативе 1/3 членов комиссии.

- Руководит работой КРК БРПО Председатель, который избирается решением КРК БРПО большинством голосов от числа членов комиссии.

Члены КРК БРПО не могут быть избраны в другие выборные органы БРПО.

- Решения всех коллегиальных органов, начиная с районного уровня, оформляются протоколами. Делопроизводство в БРПО ведется в соответствии с действующим законодательством. Документация сдается в соответствующие учреждения, сохраняющие Национальный архивный фонд Республики Беларусь, по месту нахождения юридического адреса.

VII. Материально-техническая и финансовая база БРПО

- В собственности БРПО могут находиться здания, сооружения(за исключением объектов, которые могут находиться только в собственности государства), оборудование, транспорт, инвентарь, денежные средства, а также, в соответствии с действующим законодательством, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, которое приобретено организацией, передано ей в распоряжение, либо получено по линии гуманитарной помощи.

Имущество и денежные средства БРПО не могут перераспределяться между членами организации и используются только для выполнения уставных целей и задач.

- Денежные средства БРПО формируются:

- из обязательных вступительных и добровольных членских взносов;

- из добровольных отчислений и пожертвований предприятий, общественных, фондов, отдельных лиц, государственного финансирования и поступлений;

- из поступлений от проведения выставок, культурно-просветительных и иных мероприятий;

- из доходов от издательской, производственно-хозяйственной и иной не запрещенной законом деятельности;

- иных, не запрещенных законом поступлений.

Денежные средства БРПО направляются на реализацию уставных целей и задач организации. До 20% средств от добровольных пожертвований и взносов могут направляться на заработную плату и материальное поощрение работников и актива организационных структур БРПО.

- БРПО и ее организационные структуры в порядке, определяемом законодательством, могут осуществлять производственно-хозяйственную деятельность, создавать предприятия и хозрасчетные организации с целью выполнения уставных задач.

VIII. Прекращение деятельности БРПО

- Решение о ликвидации и реорганизации БРПО принимается Республиканским слетом.

- БРПО может быть ликвидирована по решению Верховного Суда Республики Беларусь в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Ликвидация осуществляется ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшим решение о ликвидации. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.

Руководство организации

Председатель Центрального совета ОО «БРПО»

Сорока Кристина Андреевна

Председатель Областного совета ОО «БРПО»

Фролова Анна Александровна

Председатель Районного совета ОО «БРПО»

Лучко Евгения Олеговна

Мультфильмы про организацию Будь в команде Огонька

Участие в проектах

Республиканский фестиваль-конкурс "Огонёк приглашает друзей", номинация "Наследие Беларуси"

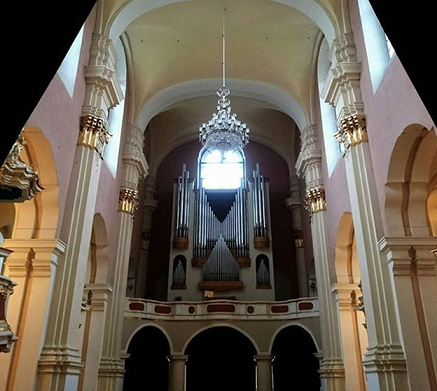

1. Софийский собор

Софийский собор

Софийский собор в Полоцке – старинное сооружение с непростой судьбой. К сожалению, оригинальное здание собора, возведённое в середине одиннадцатого века, было разрушено во время Северной войны (война, длившаяся с 1700 по 1721 год между Швецией и коалицией северо-европейских государств за обладание прибалтийскими землями), а затем собор был заново отстроен в восемнадцатом веке.

Оригинальное здание было построено по образу собора Святой Софии в Константинополе. В 1044 – 1066 годах о его строительстве распорядился князь полоцкий Всеслав Брячиславич, вошедший в историю под прозвищем «Всеслав Чародей». Софийский собор Полоцка стал культурным и религиозным центром, в нём находились библиотеки, архивы, казначейство, хранились религиозные святыни и размещалась княжеская усыпальница.

Во времена Великого княжества Литовского, этот собор был единственным православным храмом в городе. В 1596 году, после заключения Брестской церковной унии, храм передан униатской церкви. В семнадцатом веке Софийский собор несколько раз переживал страшные пожары, но был реставрирован и перестроен. Во время Северной войны в соборе был размещён склад амуниции, по приказу Петра. Согласно одной из версий, царь Петр требовал у служителей ключи от «царских врат». А когда они отказались, то в гневе убил настоятеля и четырёх монахов. После этого Петр хотел передать храм православным, но они отказались, опасаясь мести со стороны униатов. Тогда собор и было решено использовать под склад. Увы, взрыв этого склада и стал для старинной постройки фатальным. От оригинального здания на сегодняшний день остались лишь кладка, фундамент и фрески. В семнадцатом веке здание полоцкого собора было построено заново и на сей раз в стиле виленского барокко.

Во время войны 1812 года, когда Полоцк заняли французы, здание собора использовали под конюшни. В начале 20 века в храме был проведён капитальный ремонт. Советская власть признала архитектурную и историческую ценность Софийского собора. Поэтому церковь там закрыли, но само здание использовали как краеведческий музей.

Пусть оригинальное старинное здание собора не сохранилось, но он поражает красотой и величием и в наши дни! Собор расположен на живописном берегу Западной Двины. Здесь проходят богослужения, проводят экскурсии и концерты органной музыки. Внутри здания собора вас ждут великолепные барочные колонны, лепные украшения, барельефное изображение Троицы Новозаветной и даже фреска со старинной копией «Тайной Вечерии» Леонардо да Винчи.

Интересные факты

- Софийский собор – древнейшая каменная постройка на территории Беларуси

- Ежегодно в концертном зале Софийского собора проходит более 300 концертов органной и камерной музыки

- Для самостоятельного посещения музея разработан аудиогид на белорусском, русском и английском языках, а также путеводитель с планом собора и картой Полоцка.

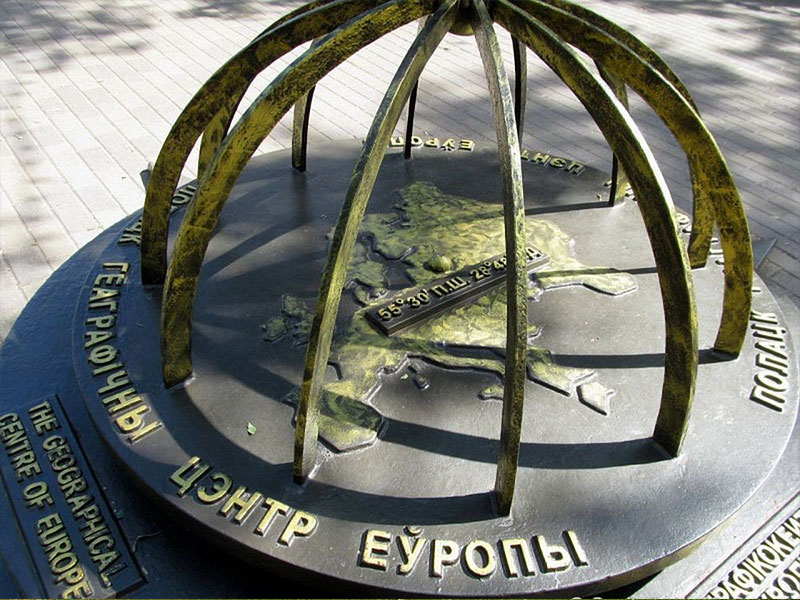

Памятный знак «Полоцк — географический центр Европы»

Памятный знак «Полоцк — географический центр Европы» был открыт 31 мая 2008 года в одном из красивейших скверов древнейшего города Беларуси. Это знаменательное событие было приурочено ко дню города. Жителям и гостям Полоцка в праздничной обстановке был представлен памятный знак авторства скульптора Александра Прохорова и архитектора Ивана Боровика.

Памятный знак имеет у своего основания так называемую «розу ветров», которая в свою очередь указывает направление сторон света. Второй уровень памятника выполнен в виде северного полушария. На него нанесено изображение карты Европы, на которой зафиксирована ее середина. Также на него нанесены многочисленные географические и исторические символы.

Меридианами служат дуги и украшенные фрагментом из герба города трехмачтовым золотым парусником, который проделал сложный путь из варяг в греки. Название "Географический центр Европы" выгравировано на 5 языках. По окружности по-белорусски, с южной стороны по-гречески, с северной по-шведски, с западной по-английски и с восточной по-русски. Специальный таблички своими надписями сообщают о координатах центра Европы (55 град. 30 мин. северной широты и 28 град. 48 мин. восточной долготы).

Как определили центр Европы?

Определением месторасположения географической центральной точки Европы заведовали белорусские ученые-геодезисты А.Соломонов и В.Аношко под наблюдением Б.Фурмана. Применяя современные методы аэрокосмической фотосъемки и компьютерных программ, они смогли рассчитать точные координаты. В своих расчетах они опирались на то, что Европа является одним целым со всеми своими морями и отдаленными островами.

Мемориальный комплекс «Буйничское поле»

Чтобы увековечить подвиг красноармейцев, на Буйничском поле создали мемориальный комплекс, который расположился на площади в 22 гектара. Автором проекта выступил архитектор В. Чаленко. Мемориал «Буйничское поле» был открыт в 1995 году, а в 2002 году мемориал был признан культурной ценностью Беларуси.

На входе установлена арка, по краям которой установлены барельефы. Они изображают схему обороны Могилёва, картины сражений с цитатами и текст приказа о награждении Могилёва орденом Отечественной войны I степени.

Центром мемориала является часовня в память о погибших солдатах. Внутри она облицована белым мрамором. На стенах размещаются мемориальные доски с указанием сотен имён ополченцев и воинов, отдавших жизни для спасения Могилёва. Для перезахоронения останков солдат создали склеп, который находится под часовней.

Символическим «памятником» на Буйничском поле является и Озеро слёз, возле которого любят гулять местные жители. Это искусственный водоём, который символизирует материнские слёзы о погибших сыновьях.

Лидский замок

Возводился Лидский замок в 1323 году по поручению князя Гедимина для защиты от крестоносцев, чтобы перекрыть им путь в земли Великого Княжества Литовского. Он строился на насыпном песчаном холме, у слияния рек Лидейки и Каменки. За свою историю замок пережил множество битв и осад. Расцвет замка приходился на XIV—XVI века. Лидский замок утратил свое стратегическое значение в XVIII веке, и стал постепенно разрушаться. В 1891 году камни из стен замка использовались для восстановления пострадавшего от сильного пожара города. В начале ХХ века началась консервация замка, которая завершилась в 1980-х годах. С 1982 года началась реконструкция, она продолжается по сегодняшний день.

Интересные легенды и факты о Лидском замке:

- Лидский замок — единственный на территории Беларуси действующий замок-кастель. Кастель – это замок регулярной формы с мощными оборонительными стенами, окруженными валами и рвами. Такие замки, по своему плану характерны для Тевтонского ордена, но кастель имеет больший размер.

- Для строительства использовали местный материал – крупные валуны. Стены замка достигает 12 метров, они были построены из крупных камней, что сделало их очень прочными.

- Замок в Лиде — это старейшая фортификация, сохранившаяся на территории Беларуси.

- Крымские татары в 1506 году так и не решились штурмовать замок.

- В Лидском замке много раз останавливались средневековые князья и их союзники. Здесь, в 1422 году праздновали бракосочетание князя Ягайло и Софии Гольшанской. В наше время туристы могут поучаствовать в театрализованном представлении «Свадьба Ягайло и Софии Гольшанской».

- В замке проводятся рыцарские турниры, театральные постановки и увлекательные экскурсии.

- Одна из легенд Лидского замка связана с осадой замка в 1394 году рыцарями. Оборону возглавлял князь Дмитрий Корибут. Он отдал приказ своим воинам защищать укрепление до последней капли крови, а сам сбежал через потайной ход. Все защитники погибли в бою. И с тех пор их призраки не уходят со своего поста бродят по старинным галереям — еще одна легенда связана с соснами у его стен.

- Много веков назад сюда пришли проповедовать христианство монахи-францисканцы. Но местные жители, не принимая новую религию, убили миссионеров и сбросили их тела в яму у замка. На месте погребения выросли сосны. К этому времени жители Лиды уже стали католиками. Деревья никто не трогал. Но однажды крестьянин отсек ветку, а из нее выступила кровь. С тех пор лидские сосны неприкосновенны.

Башня обозрения

Башня обозрения, которая находится в южной части парка недалеко от Зимнего сада. Эти два сооружения, разделенные некоторым расстоянием, тем не менее, связаны общей историей, которая восходит к середине XIX века. С 1840-го года здание Зимнего сада служило одним из наземных корпусов сахарного завода владельца гомельского имения Ивана Федоровича Паскевича. В подземном помещении производственного корпуса находилась котельная, дававшая энергию пара машинам. Для отвода продуктов горения и создания тяги для топки на высоком берегу реки Сож была возведена высокая кирпичная вытяжная труба. По желанию нового владельца гомельского имения Федора Ивановича Паскевича производство сладкого продукта перешло в Добруш. И в начале 1880-х годов постройки сахарного завода были частично переоборудованы и приспособлены под объекты паркового назначения, которыми являются и в настоящее время. В наземном производственном корпусе разместилась оранжерея - «Зимний сад», вытяжная труба после реконструкции стала использоваться как башня обозрения. Вместе со смотровой площадкой и шпилем над ней высота сооружения достигает 40 метров. Башня обозрения выполняла роль паркового объекта на протяжении всего советского периода. В годы Великой Отечественной войны строение пострадало от обстрелов. Следы попадания осколков и пуль сохранились до настоящего времени. В послевоенное время эксплуатация сооружения продолжалась вплоть до начала 2000-х годов. В связи с аварийным состоянием лестничных маршей в 2007 году башня была закрыта на реставрацию. В ходе ремонтных работ произведена замена металлических конструкций, укрепление и реставрация элементов кирпичной кладки, оборудовано электроснабжение объекта. Работы выполнялись за счет средств областного бюджета. 26 ноября 2015 года состоялось открытие обновленной башни обозрения.

Детская филармония

Прогуливаясь по площади Свободы, сегодня трудно не заметить «новосела». Возрожденная церковь Святого Духа дополнила ансамбль Верхнего города. А ведь еще три года назад это место пустовало. На зеленом газоне камнями было выложено очертание исчезнувшего храма. Строить здесь что-то новое считалось кощунством, а на восстановление старого не хватало средств. Потому площадка оставалась «зарезервированной» за церковью более 70 лет.

Ее очередь пришла в 2009 году в рамках программы восстановления исторического центра столицы. Прежде чем приступить к проектированию, были проведены глубокие исследования. Выяснилось, что храм был основан базилианским орденом. Использовалось здание в те времена как монастырь. Но судьба его была неоднозначной.

Восстанавливали, конечно же, первоначальный вариант здания. Помимо исторических архивов, проектировщикам помогли аналогичные архитектурные строения в других странах. Есть версии, что именно наш храм стал источником вдохновения для европейских зодчих.

Архитектурные исследования также сослужили хорошую службу. Здесь частично сохранился старинный фундамент, были найдены древние крипты, фрагменты печей и так далее. Все это сегодня отреставрировано и выставлено в подвальном помещении.

Строительство было окончено в 2011 году. Теперь в стенах этого здания находится зал детской филармонии «Верхний город». Перед входом в бывший храм часто проходят музыкальные вечера и минские фестивали.

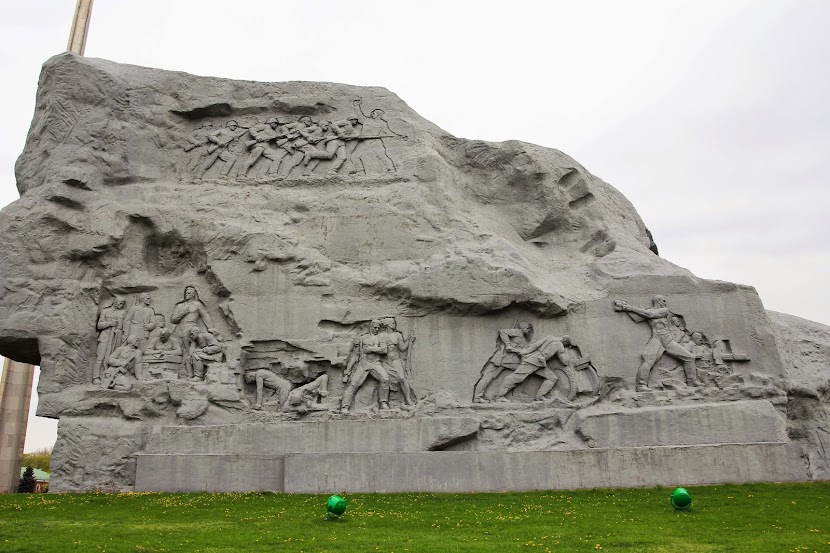

Скульптура «Мужество»

Скульптура «Мужество» является главным монументом мемориала "Брестская крепость-герой", была сооружена под руководством московского скульптора Кибальникова в 1969-1971 годах на территории Брестской крепости для увековечения подвига ее защитников.. Первоначально архитектор планировал сделать монумент не более 7 метров, но для мемориального комплекса Бреста это оказалось мало, поэтому было решено увеличить размеры до 36 метров.

Эта огромная по своим размерам скульптура представляет собой ничто иное, как бетонную оболочку, закрепленную на металлическом каркасе. Внутри скульптура полая. Причем оболочка скульптуры отливалась из бетона горизонтальными рядами по мере установки опалубки из гипсовых форм, которые отливались на Брестском заводе железобетонных изделий. Первоначально была отлита гипсовая форма монумента в масштабе 1:7, и только потом с нее снимались опечатки и отливались формы натуральной величины. Внутри монумента устанавливалась деревянная опалубка, и уже пространство между гипсовой формой и деревянной опалубкой заливали бетоном. В начале 2000-х годов был сделан капитальный ремонт монумента.

Мемориал посвящен событиям Великой Отечественной войны, когда сравнительно небольшой гарнизон советских бойцов и командиров крепости 22 июня 1941 года принял первые удары немецких войск и более месяца держал оборону в полном окружении.

Монумент Мужество представляет собой бетонную фигуру воина на фоне знамени. Не только передняя часть памятника имеет смысл, на обратной стороне нанесены рельефные композиции на тему героической обороны крепости.

Наша дружина

Пионерская дружина имени Героя Советского Союза

Виктора Ивановича Еронько

В 2022 – 2023 учебном году наша пионерская дружина насчитывает 512 пионеров и 320 октябрят. А всего нас 832 человека. Это 19 пионерских отрядов и 20 октябрятских групп!!!

Наши пионеры:

Наши октябрята:

Его имя носит наша дружина

Еронько Виктор Иванович — наводчик орудия 922-го стрелкового полка (250-я стрелковая дивизия, 3-я армия, 2-й Белорусский фронт), сержант. Родился 10 мая 1920 года в городе Полоцк ныне Витебской области Республики Беларусь в семье рабочего. Белорус. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Окончил неполную среднюю школу и фабрично-заводское училище, работал слесарем. В Красной Армии с августа 1942 года. Наводчик орудия 922-го стрелкового полка (250-я стрелковая дивизия, 3-я армия, 2-й Белорусский фронт) сержант Еронько особо отличился при освобождении Белоруссии. 23 июня 1944 при прорыве обороны у деревни Озераны сержант Виктор Еронько из своего орудия подавил огонь семи пулемётных точек противника, отважно форсировал реку Друть. 25 июня 1944 года он подбил два самоходных орудия, участвовал в освобождении города Бобруйска. Еще через пять дней он со своей противотанковой пушкой у деревни Старая Мартьяновка, на шоссе Могилёв-Минск, вступил в бой с превосходящими силами противника, меткими выстрелами подбил три танка и уничтожил шесть автомашин с большим количеством вражеской пехоты. 12 июля 1944 года в ходе боя в районе деревни Пески (Мостовский район Гродненской области, Беларусь), когда весь расчёт вышел из строя, продолжал огнём своего орудия уничтожать наседавших гитлеровцев. С расстояния 80—100 метров уничтожил штурмовое орудие, 3 пулемёта и до роты солдат врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство сержанту Еронько Виктору Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После этого он освобождал Польшу, воевал в Восточной Пруссии, участвовал в боях за Берлин. После войны вернулся в родной Полоцк, восстанавливал разрушенные здания, производственные корпуса, затем строил новый город — Новополоцк Витебской области. Работал слесарем-инструментальщиком в строительном тресте. Умер 15 сентября 1991 года. Похоронен на кладбище Глинище города Новополоцк. Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Славы 2-й и 3-й степени, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Кёнигсберга", "За взятие Берлина". Почётный гражданин городов Полоцк и Новополоцк. В Новополоцке у дома, где жил Герой, установлена мемориальная доска.

Новости дружины

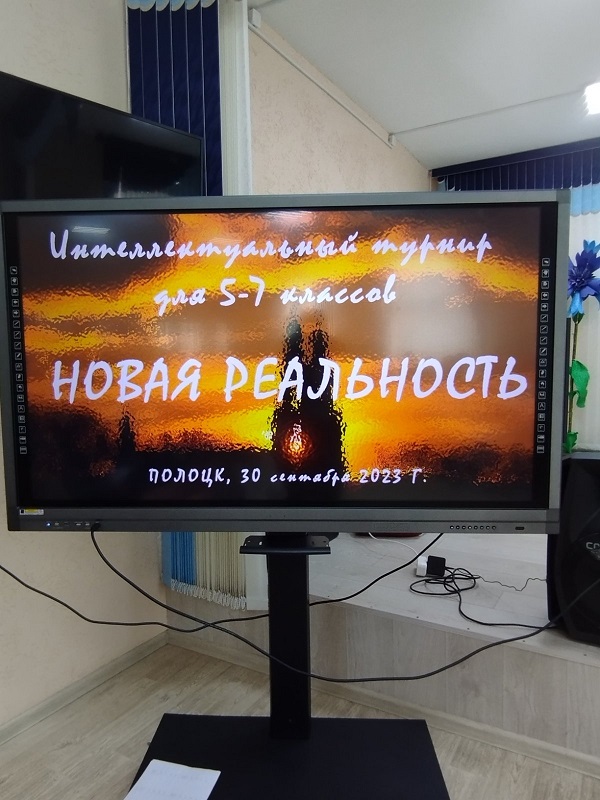

В шестой школьный день ребята 7-х классов приняли участие в интеллектуальном турнире "Новая реальность".

Смекалку и находчивость демонстрировали сегодня в командной игре участники турнира. Всё получили заряд положительных эмоций

Наши пионеры и ребята поискового отряда "Звезда"  приняли участие в операции "Обелиск".

приняли участие в операции "Обелиск". Активисты провели работы по благоустройству воинского захоронения, а также навели порядок на заброшенных могилах на кладбище Святого Ксаверия.

Активисты провели работы по благоустройству воинского захоронения, а также навели порядок на заброшенных могилах на кладбище Святого Ксаверия.

Каждый человек должен задумываться, что полезного он сделал в своей жизни для других.

Участие в республиканском проекте Полесские Робинзоны

Участие в акции "В помощь пернатому другу"

Акция "Вагончик добра"

Республиканская благотворительная акция "Чудеса на Рождество"

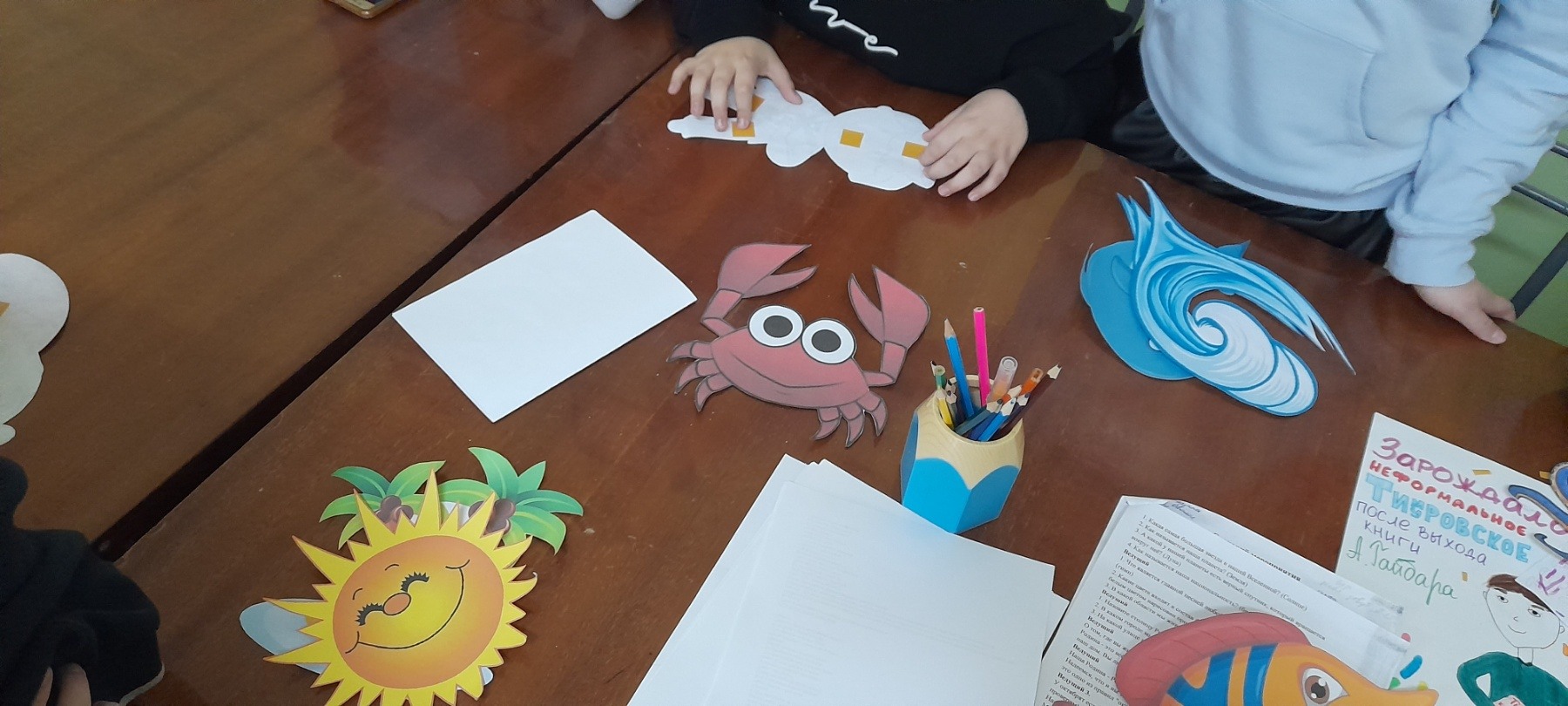

Мастер-классы

Уроки медиаграмотности

Встречаем гостей

Участие в районных мероприятиях

Лидер года

Пионер года

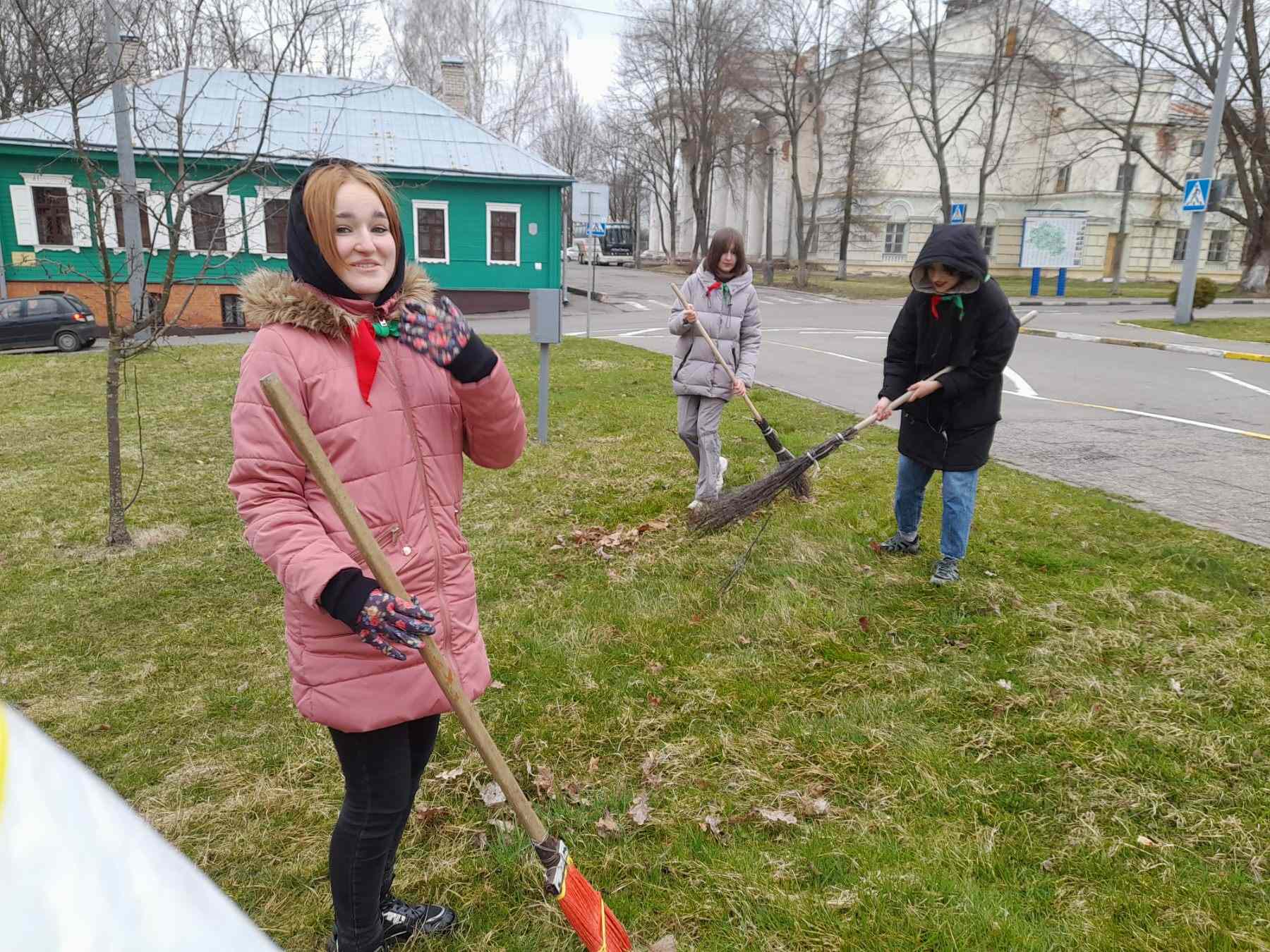

Районные и республиканские субботники

Республиканская военно-патриотическая игра "Зарница"

Поздравление ветеранов

100-летие пионерского движения

Покоряем столицу

Республиканская трудовая акция "Сделаем мир чище"

Интеллектуальные игры

Путешествуем

Посещаем мероприятия

Республиканская интеллектуальная игра "Октябрятский квиз"

Благоустройство памятников и мест захоронений

Уроки памяти

Квест-игра "Ура, пионерия"

Мы в интернете

Центральный совет ОО «БРПО» - https://vk.com/oobrpo

Областной совет ОО «БРПО» - https://vk.com/brpovitebsk

Районный совет ОО «БРПО» - https://vk.com/club109714386

Пионерская дружина нашей школы - https://www.instagram.com/druzhina_sch18polotsk/?utm_medium=copy_lin

Наш девиз

Смелость, доблесть, красота – вот он наш девиз!

Ждёт нас приключений куча. С нами веселись!!!

.jpg)